未知2025-05-08 23:08

“洪范八政,食为政首。”粮食安全是“国之大者”,是安全的重要基础。在耕地资源有限的情况下,提升粮食单产能力成为保障粮食安全的关键所在。而单产能力的提升,并非遥不可及的宏大目标,它始于每一块田的精耕细作,源于田间地头的点滴努力。

科技是第一生产力,在农业领域同样如此。从传统的“靠天吃饭”到如今的“知天而作”,科技为每一块田带来了翻天覆地的变化。

在种子研发方面,科研人员通过不懈努力,培育出了一批又一批高产、优质、抗逆性强的新品种。这些新品种就像是为每一块田量身定制的“增产密码”,能够更好地适应不同的土壤和气候条件,挖掘土地的生产潜力。例如,袁隆平院士团队研发的杂交水稻,让无数亩稻田实现了单产的大幅提升,解决了数亿人的温饱问题。如今,随着基因编辑等前沿技术的应用,种子的潜力还将得到进一步释放,为每一块田带来更高的产量。

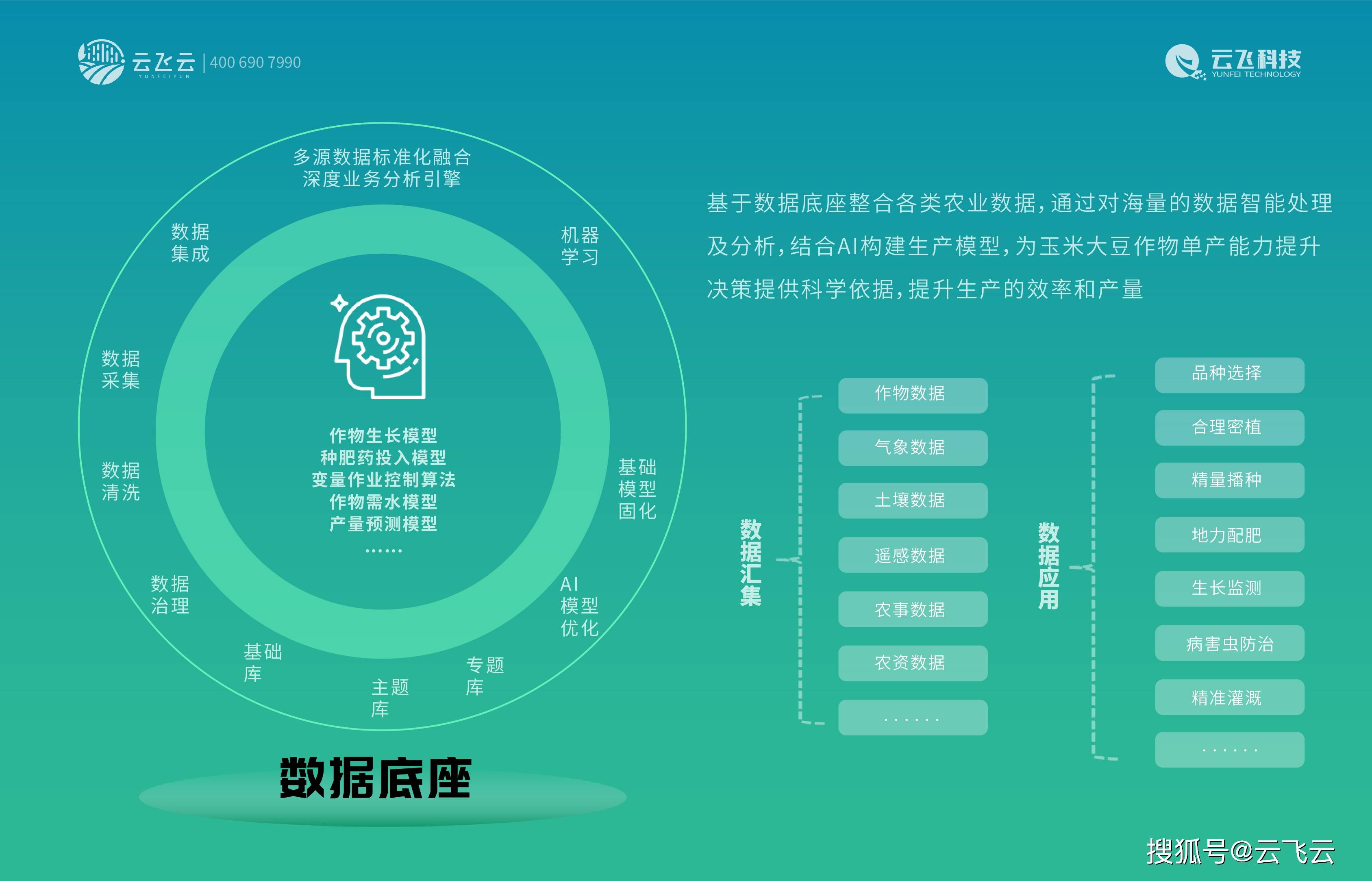

精准农业技术的应用,也让每一块田的管理更加科学高效。卫星遥感、无人机、物联网等技术的结合,使得农民可以实时了解土壤湿度、养分含量、病虫害情况等信息。通过大数据分析,能够为每一块田制定个性化的施肥、灌溉、植保方案,实现精准投入,减少资源浪费,提高单产水平。在一些现代化农场,无人机可以按照预设的航线进行精准喷洒农药,不仅提高了作业效率,还降低了农药的使用量,保护了生态环境。

有了好种子和新技术,还需要配套的良法来保障。科学合理的种植制度和管理措施,能够让每一块田的土壤、光热等资源得到充分利用。

轮作倒茬是一种古老而又有效的种植制度。通过合理安排不同作物的种植顺序,可以改善土壤结构,提高土壤肥力,减少病虫害的发生。例如,在一块田里,今年种植小麦,明年种植大豆,大豆的根瘤菌可以固定空气中的氮素,为土壤增加氮肥,为后茬小麦的生长提供良好的营养条件。这种轮作方式不仅能够提高单产,还能实现土地的可持续利用。

合理密植也是提高单产的重要措施之一。根据不同作物的生长特性和品种要求,确定适宜的种植密度,能够充分利用土地空间和光热资源,增加单位面积的植株数量和有效穗数。但密植并非越密越好,过密会导致植株之间相互竞争养分、水分和光照,反而影响产量。因此,需要农民在实践中不断摸索,找到最适合每一块田的种植密度。

农民是农业生产的主体,提升单产能力离不开一支高素质的农民队伍。加强对农民的培训和教育,提高他们的科技文化素质和生产技能水平,是让每一块田实现增产的关键。

政府和农业部门可以通过举办培训班、田间学校、现场观摩会等形式,向农民传授新技术、新方法。培训内容不仅要包括种植养殖技术,还要涵盖农产品市场营销、农业政策法规等方面的知识,培养一批有文化、懂技术、会经营的新型职业农民。这些新型职业农民就像每一块田的“守护人”,他们能够更好地应用科技成果,采用科学的种植方法,提高单产水平。

同时,要鼓励和支持农业企业、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体的发展。这些新型经营主体具有资金、技术、市场等方面的优势,能够通过规模化经营、标准化生产、品牌化营销等方式,提高农业生产效率和产品质量,带动周边农民共同提升单产能力。例如,一些农民合作社统一采购农资、统一技术指导、统一销售农产品,降低了生产成本,提高了市场竞争力,让每一块田都成为了增收致富的“聚宝盆”。

政策的引导和支持是提升单产能力的重要保障。政府应加大对农业的投入,完善农业基础设施建设,改善每一块田的生产条件。

加强农田水利建设,提高灌溉保证率,是应对干旱等自然灾害,保障每一块田稳产高产的重要举措。修建水库、水渠、机井等水利设施,推广节水灌溉技术,能够让每一块田在需要的时候“喝”上足够的水。同时,加强高标准农田建设,通过土地平整、土壤改良、田间道路修建等措施,提高农田的质量和产出能力。

此外,政府还应出台一系列扶持政策,鼓励农民和农业企业采用新技术、新品种。例如,给予良种补贴、农机购置补贴、农业保险补贴等,降低农业生产成本,提高农民的生产积极性。通过政策引导,让每一块田都能享受到科技发展的红利,实现单产能力的稳步提升。

“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。”单产能力的提升是一个长期而艰巨的任务,需要我们从每一块田做起,从每一个细节入手。通过科技赋能、良法配套、主体培育和政策保障等多方面的努力,让每一块田都成为高产田,为粮食安全筑牢坚实根基,让中国人的饭碗端得更稳、更牢。返回搜狐,查看更多